楷书何以成为汉字书写的首选?

本 文 约 5800 字 阅 读 需 要 15 min

纸张问世以后,文字书写更为便利。人们逐渐意识到,相比历史悠久的简牍,在宽阔的纸面之上书写不用受上下左右空间的限制。书者艺术上的创作自由被极大地激发出来,一种新的字体——楷书,也就此诞生了。

出世“疑云”

《上尊号碑》乾隆壬寅二月拓本,纵27.4厘米,横14.4厘米,现藏故宫博物院

“楷书”是今天的人们非常熟悉的字体,可以说在日常生活中随处可见。究其实质,“楷书”是开创了汉字“今文字”的“隶书”的一种变体。南北朝时期的古籍《水经注》有个关于楷书诞生的离奇故事,说是在秦始皇统治时期,有个叫王次仲的人创造了“楷书”字体。秦始皇听说了,就下旨让他来参见。谁知叫了三次,王次仲都不来。结果,秦始皇生气了,就叫人把他抓起来关进囚车拉向咸阳。囚车在路上走着走着,王次仲的头忽然从囚车里掉在地上,变成一只大鸟飞走了,两根羽毛变成了两座大山。

很显然,这个神话是人们编排出来批评秦始皇对文人实行迫害做法的。即使刨去“人首化鸟”这样荒诞不经的成分,秦代就发明楷书的说法也极可疑。众所周知,秦并天下之后,李斯代表秦始皇的意图,将战国原有种种古文统一成“小篆”。秦始皇到处刻石记功,以垂青史,用的就是这种官方文字。另外,始皇帝又感到隶法可取,将其作为一种通俗的实用书体。既然如此,他怎么可能一下子又喜欢起王次仲新发明的楷法来呢?这显然不会是刚愎自用的秦始皇的性格,更不用说后世出土的秦代简牍上还找不到能称为“楷书”的实例了。

结果,还有一些说法说王次仲是东汉时人,“建初(东汉章帝年号,76—84)中,以隶草作楷法,八分,言有模楷”。以此推断,或许是秦汉各有一人名王次仲,引起后人的穿凿附会。而东汉时的王次仲作“楷法”倒是显得比较符合实际。据说,他的学生师宜官,学写楷书写得最好。师宜官喜欢喝酒,家穷没钱买酒,就在酒店的石板墙上写字,让学他写字的人出钱替他买酒喝,他喝完酒就把石板墙上的字洗掉,下次再写。有个叫梁鹄的人很喜欢师宜官的字体,就在石板墙上加了一层白木板,让师宜官写在上面,等师宜官喝醉睡觉时就把木板拿回家临写,最后也成了一个有名的书法家。

另外还有人认为,是生活在汉末、三国时期的钟繇(151-230)创造了楷书。北宋官方编写的书法著作《宣和书谱》就认为:“降及三国钟繇,乃有《贺克捷表》,备尽法度,为正书(即楷书)之祖。”传说,此人在青少年时期练字很刻苦,平时跟人谈话时常常一边说一边用木棍在地上写,夜晚睡觉前和睡醒后,也用手在被褥上练习写字,时间长了,连被褥都给磨破了。他精思书学30年,创造出一种独立的新字体(楷书)。不过话又说回来,钟繇作为汉魏朝廷的重臣(官至太傅),成年后只有业余时间留心翰墨。他虽然不是职业书法家,但他在书法史上的贡献却超过一般的职业书法家,甚至掩盖了他在政治上的名声。

其实,这些不同的说法正说明,“楷书”是人民大众在社会生活中所创造,而非属于某一个人的专利。可以说,纸张是楷书形成的物质基础。纸张被广泛用作书写载体以后,带来了书写体验的巨大变化。平滑的纸面无需特意施力强调某种笔画,于是作为隶书特征的“蚕头雁尾”就变得没有必要了。另一方面,纸张的出现,使文字的书写更为便利,人们可以写出比以前更大的字,再不需要像在简牍时代那样,特意将字体的高度进行压缩,而形成隶书横展的体势了。

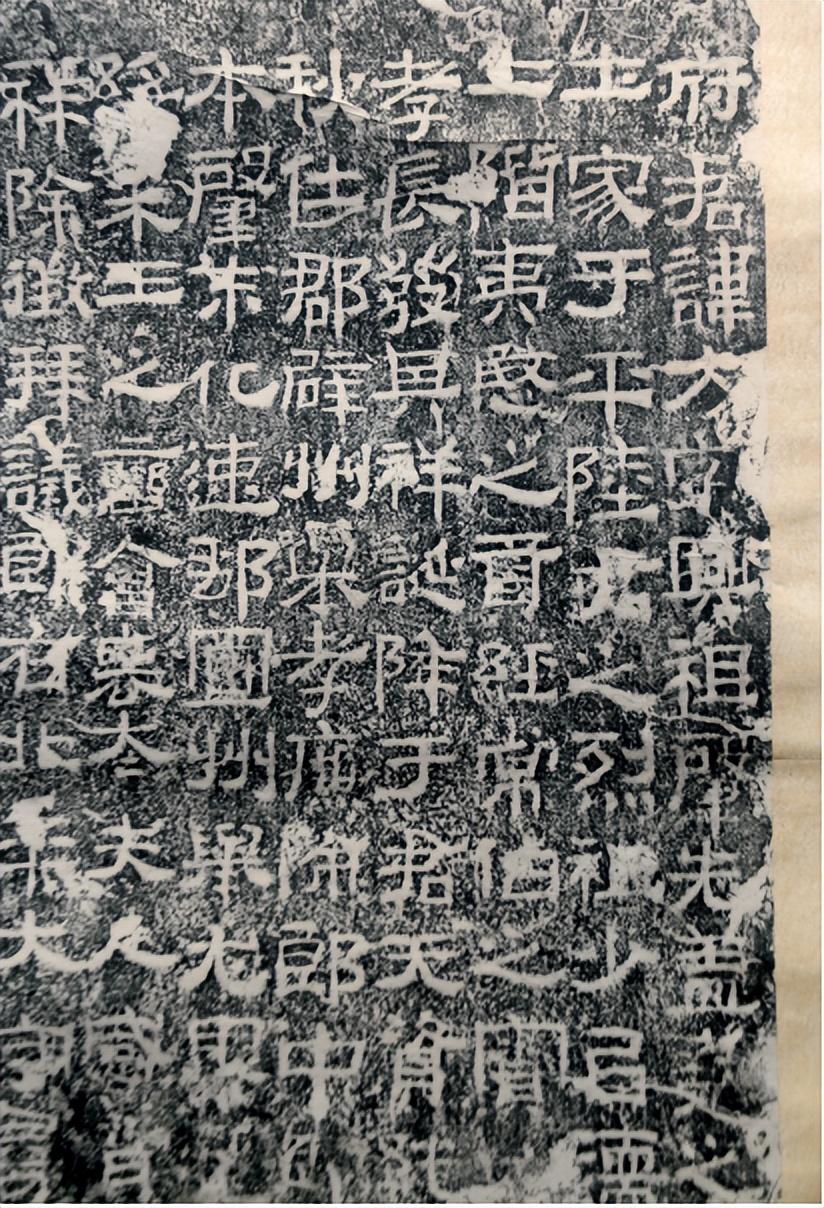

《书法艺术》有这样一段话:“楷书孕育于隶书之中。汉简中已出现楷书的雏形:笔画省去雁尾,转折处亦用顿挫,结体趋渐方整,有的字简直与楷书毫无二致。”从出土的简牍和碑文来看,东汉虽是“隶书”的极盛时期,但“楷书”的雏形也已萌芽。比如,立于东汉建宁元年(168)“衡方碑”(《汉故卫尉卿衡府君之碑》),是衡方的门生朱登等为他所立的颂德碑。碑高240厘米,宽110厘米。碑阳刻文23行,满行36字,计815字。其碑文的取势一般为正方形,有的字的笔形近似楷书的笔形,如“秋”字,字形是正方形;笔形方面,除“火”旁中撇画的末尾有隶书的笔意外,其余的点、横、竖、撇、捺等笔画已基本是楷书的笔形。“相”字中的“木”旁,“东”字中的笔画捺都近似楷书的写法。清代书法家翁方纲在《两汉金石记》里说:“是碑书体宽绰而阔,密处不甚留隙地”,认为它与唐代颜真卿的楷书有类似之处。

《汉故卫尉卿衡府君之碑》(《衡方碑》)拓本(局部),东汉,朱登

当然,也应该承认,钟繇在汉字字体从“隶书”转入“楷书”这方面的确作出了较大的贡献。他把从东汉以来流传于民间的冲破隶书规矩的简省易写和方正平直等成分集中起来,以横、捺代替了藏锋、翻笔的隶书“蚕头雁尾”,参以篆书、草书的圆转笔画,促进了“楷书”的形成。后世所谓“领楷书之先的是钟繇”倒也不是过誉之词。

楷书名实

那么,“楷书”这个名字又是怎么来的呢?唐代书法家张怀瓘在《书断》卷上“八分”中说:“本谓之楷书,楷书者法也,式也,模也。孔子曰:‘今世行之后世,以为楷式。’故凡有法度之书皆可称‘楷书’。”按此看来,只要汉字的字体具有整齐规矩的特点,便可视为楷法或楷模。因此,“楷无定名,不独正书当之”,哪怕是隶书(甚至篆书),若是形体“标准”“整齐”,可为学习的楷模,也都可称之为“楷”。比如《魏书·江式传》记载,“太学立碑,刊载五经,题书楷法,多是邕书”。这里的“邕”,就是汉末的蔡邕。既然他是隶书集大成者,所谓“题书楷法”,实际上就是说他所题写的隶书很标准,有法式,可成为学习的楷模,与如今的“楷书”概念,尚不是一回事。

宋刻《宣示表》原石。钟繇名气虽大,但他的楷书作品墨迹存世者罕见(且可疑)。《宣示表》写于魏黄初二年(221),真书小楷,被认为是诸帖之冠,可惜真迹已绝人间。晋以后所见《宣示表》都是临(摹)本。临本《宣示表》虽不是钟繇真迹,却是王羲之所作,因此也意义重大

楷书便于书写,字体端正,因此一直流传至今,成为当今汉字的通用字体,称之为“楷”自属名至实归。而在“楷书”形成的初期,它还曾被叫作“正(真)书”等名称。“正”字有建中立极、不偏不倚、止于最好的意思。唐朝的李嗣真在《书后品》里将楷书称为“正书”,所谓“张芝章草,钟繇正书”云云。直到北宋时期,学习运用楷书已经非常普遍,“楷书”这才摆脱了其他书体名称的混淆,从篆书之楷、分书之楷、章程书之楷、行书之楷、草书之楷等诸多附加称谓中脱身而出,成为“端正”“规矩”“规范”的“正书”“真书”的专用名词。近世的章太炎的《新方言·释言》则盖棺论定:“今人言楷书,皆知其义为楷法。”

其实,书法史有个现象,即“书无定名”,往往是先有书体,后才有人命名。这就说明,书体命名是一个“约定俗成”的过程,具有较大的随意性,又因为不同时代的人们对同一书体的不同认识与理解,于是“名异实同”和“名同实异”的现象就同时存在。就拿“楷书”来说,由于它是一种从“隶书”衍生出来的变体,所以在一段时间里,仍然被称为“隶书”。比如《旧唐书·百官志》记载:“贞观元年,诏京官职事五品以上子嗜书者二十四人,隶馆习书。”唐代为什么还会官方组织学隶书呢?张怀瓘在《六体书论》中就道破了缘由,“隶书者,字皆真正,曰真书”,可见唐人所说的“隶书”就是“真书”,也就是“楷书”了。

除了名称之外,楷书与“隶书”又有哪些具体的区别呢?首先,楷书对隶书的笔画进行了省改。比如隶书中,每个字的长横要求蚕头雁尾,中间有波势;楷书改为平直,不再有波势,以顿笔收尾,不再上挑。省改后的楷书写法,既简省,又好写。接下来,在形体结构上,隶、楷均讲究整齐,横平竖直也是两者的共性。但隶书的“横扁”和楷书的“方形”结构存在明显差异。隶书的横势要求笔画线条必须以横展体势为中心来组织,楷书则因形方而体势呈内收之态。至于楷书区别于隶书最为显著的特征则是“钩”。隶书无钩,已成为书法里的基本常识之一——带钩的笔画,首先出现在广义的草书(包括行书)之中。到了楷书里,钩法已蔚然成风,以致形成了系列,包括(单笔钩)横钩、竖钩、弯钩、斜钩、卧钩、竖提;(复笔钩)横折钩、竖弯钩、横撇弯钩、横折折折钩、竖折折钩等等。

实际上,发展到“楷书”时,汉字的演化似乎已经到了终极阶段。它一直沿用至今,在长达1000多年的时间里,形体也没有多少改变——所以当代中国人才能毫无困难地读出唐宋古籍中的汉字,而现在的英国人却完全看不懂同时期的古英语。

当然,随着汉字的发展,古文字的构成规则,也就是《说文解字》所列举的“六书(象形、指事、会意、形声、转注、假借)”在楷书里也已有所破坏。大部分象形字已不再象形,指事字也已失去了原来指事的意思,会意也不是原来的意义了。比如“表”字原本是一个象形字,古字形像人身上披着动物的皮毛做成的上衣,后来才引申为“表面”等含义。而“末”是个指事字,本义其实是“树梢”。再如,作为会意字的“奉”原本“从手,从収(双手)”,在篆文里,这个字的最上面像一串玉或树盖子,其本义是“两手恭敬地捧着”。可是在楷体字形(“奉”)里,却根本无法找出这种联系了。甚至一些在篆书中原本有理可说的合体字在楷书里已经变得无理可说,仅仅作为硬性规定的符号而存在了。比如篆文的“火”在楷书的“烈”“尞”“炊”三个字里分化成“灬”“小”“火”三个模样。而“烈”与“魚(鱼)”虽然看似都是“灬”底,但前者的构字法是“形声”,后者却是“象形”,两者风马牛不相及。如今不时有论者诟病当今的标准汉字字体(“简体字”)破坏汉字构字规律云云,殊不知类似的简化现象在千余年前“楷书”成型时早已发生,只不过世人经年累月熟视无睹罢了。

魏晋风度

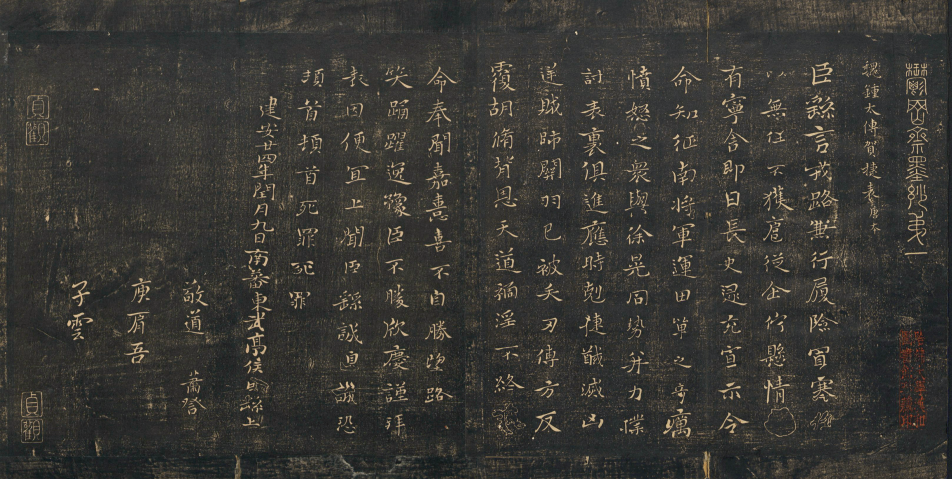

话又要说回来,楷书毕竟是从隶书脱胎而来。早期的楷书,因此也就不能不残留有隶书的痕迹。在这方面,钟繇的书法就是一个典型。《宣和书谱》说:“楷法今之正书也。钟繇《贺捷表》,备尽法度,为正书之祖。”可见钟繇的楷书不仅在当时写得最好,而且是第一个写出完备楷书的人。钟繇的字和胡昭的字一起,在晋代初期被规定为当时的标准字体加以推广,起了范本的作用。这也就是“以钟、胡为法”。

这份《贺捷表》书于东汉献帝建安二十四年末(220年初)。当时钟繇年已68岁,《贺捷表》是其晚年最有代表性的作品。其内容是关于曹操、孙权联兵攻破刘备麾下的名将关羽(“表里俱进,应期克捷”),并将关羽擒杀(“贼帅关羽,已被矢刃”)之事。通篇报告行军的艰难和得胜后的喜悦心情,表现出钟繇坚定的亲曹政治立场。其行文之间,许多字的笔画十分明显地保留着隶书翻挑和飞扬的笔势。如“言”字的横画,以及“有”“里”“方”字的横画,都有浓厚的隶书遗意;另如“并”字,特别是“同”字的左撇,“企”“舍”“获”“长”字的捺笔,也明显的是隶书的习惯写法。有人认为像钟繇《贺捷表》这种尚带有浓厚隶书遗意的字就应属“八分楷法”,与后世的楷书尚有距离。清代书法家翁方纲就此评价“变隶书之波画,加以点啄挑,仍存古隶之横直”。

《贺捷表》碑,东汉,钟繇。早期楷书上残留隶书的痕迹,钟繇的书法就是一个典型。《贺捷表》中一些字笔画带有明显的隶书习惯。有人认为像钟繇《贺捷表》这种尚带有浓厚隶书遗意的字就应属“八分楷法”,与后世楷书尚有距离

遗憾的是,钟繇名气虽大,但他的楷书作品墨迹存世者罕见(且可疑)。他的《宣示表》写于魏黄初二年(221),真书小楷,被认为是诸帖之冠,可惜真迹已绝人间。晋以后所见《宣示表》都是临(摹)本。宋《淳化阁帖》始刻入此帖。不过,临本《宣示表》虽不是钟繇真迹,它在书法史上的意义仍然非同小可。其原因也很简单,这一存世的临本,乃是出自鼎鼎大名的“书圣”王羲之(303—361)之手!

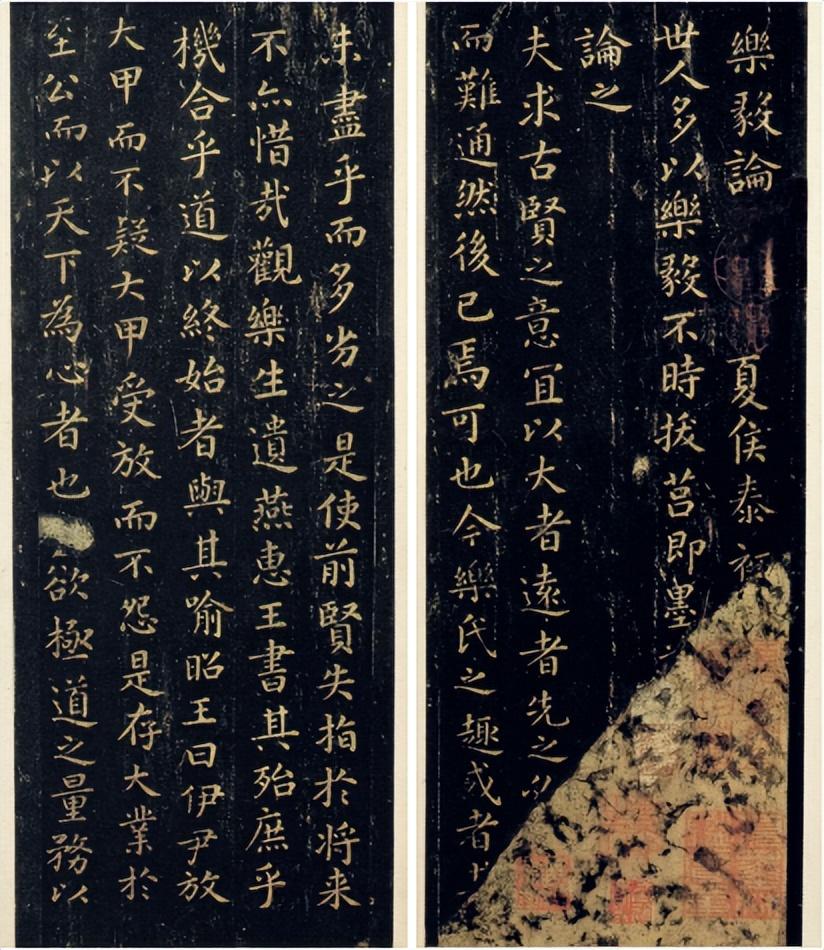

后人有言,“右军(指王羲之)书成而魏晋之风尽”。王羲之书法上的主要成就自然在行草方面,但他在楷书历史上的地位也极高。东晋时期(317—420),楷书书写的法度已成熟定型。而《晋书·王羲之传》称赞:“羲之善隶书(实为现在所说的楷书),为古今之冠。”现代历史学家范文澜谈到楷书时则说:“王羲之不仅吸收汉魏诸书家的精华,更重要处还在于脱出钟繇真书的境界又自辟新境。这就是说,钟繇的真书多少还留有隶书的遗迹,王羲之的真书,形体完全能自立。”

王羲之的楷书代表作有《乐毅论》与《黄庭经》。《宣和书谱》说:“晋王羲之作《乐毅论》《黄庭经》,一出于世,遂为今昔不赀之宝。”《乐毅论》原为三国时夏侯玄所撰,论战国时燕昭王大将乐毅攻齐为疑,去燕仕赵一事。王羲之书于永和四年(348),据说是王羲之写给儿子(王献之)的习字范本。唐褚遂良在《拓本乐毅论记》中感叹“势精妙,备尽楷则”。《黄庭经》书于永和十二年(356)。李白在《送贺宾客归越》中写有“山阴道士如相见,应写黄庭换白鹅”的诗句。因此,《黄庭经》也称《换鹅经》。《黄庭经》为道教的经典,内容无非养生修炼之术。王羲之家族信奉道教,故抄写此经。它历来被奉为小楷上品,写小楷无不临写此帖。清代书法家梁巘(1710—1788)对《黄庭经》佩服得五体投地:“《黄庭经》字圆厚古茂,多似钟繇,而又偏侧取势以见丰姿……结构之稳适,撇捺之敛放,至《黄庭》已登绝境,任后之穷书能事者,皆未能过。”

王羲之《乐毅论》旧拓本,现为美国安思远私藏

“皆未能过”当然是有些夸张的说法。比如在书法史上与王羲之并称“二王”的王献之(344—386)的楷书功底便与乃父一般深厚。从现存书迹来看,他的字更挺拔、更爽快,更加彻底地去掉了隶书笔意。其小楷书法代表作《洛神赋十三行》(内容为三国著名文学家曹植的《洛神赋》)就被清代的杨宾(1650—1720)在《铁函斋书号》中称为“字之秀劲园润,行世小楷无出其右”。总而言之,“二王”父子,特别是王羲之,在促进楷书定型化方面,开风气之先。加上两人并为书坛提供了面目一新的行书和草书,确立了其历史功绩。故而后世尊为圭臬,直至今日,影响不衰。

参考文献:

刘长城《汉字源流》,滕西奇《中国书法史简编》,刘胜角《古代楷书发展史》,李梵《汉字的故事》等

END

来源:国家人文历史

作者:郭晔旻

【声明:本号为“全民阅读推广”官方公益账号,转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或涉嫌侵犯您的合法权益,请联系我们。我们将及时更正、删除,谢谢。】

鲁公网安备37020202370232号

鲁公网安备37020202370232号