品尝龙井茶,品味山中清泉一杯

谈茶则少不得溯往,讲古总绕不过《茶经》。

故而说起龙井茶的源流,总要从唐代陆羽笔下的杭州钱塘县天竺、灵隐二寺名产起头。其实,陆羽时代的饮茶之法,与今时今日的“泡茶法”有天渊之别,文本上的赓续相承,并不能掩盖千年以来,物质现实的断续错落。

山僧后檐茶数丛,春来映竹抽新茸

早在西汉宣帝神爵三年(公元前59年),烹茶、饮茶在四川地区已经蔚为风尚,待到魏晋三国时,则扩展成为两大饮茶习惯区,一者以巴蜀、荆州为中心,一者以长江下游的吴地为中心,喝茶的方式也是大同小异,一者侧重于“泡”,即先行采茶制饼,待饮用时,将茶饼烤成红色,在容器里捣碎为碎末,混以葱、姜、橘子,用开水冲泡;一者侧重于“煮”,即将茶叶与椒树叶同煮,还会加入茱萸、檄子提味。可见,“煮”和“泡”在茶饮诞生之初,已经是并行不悖的两条技术路线。

经过几百年的地方习俗发展,到盛唐开元年间,东、西两京的学佛之风兴盛,提神茶饮自山东、河北一带传入中原,与原本湖北、四川一线的饮茶习俗遥相呼应,形成了覆盖大江南北之势,而此时的“茶”,始终习惯加入“葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷之等”佐料同煮,被陆羽痛斥为“沟渠间弃水”,因为这些佐料妨害了茶叶的本味。

陆羽倡导的“煎茶法”,要比流俗法门更加素淡,先将制作好的饼茶放在火上烤,再用茶碾将茶饼碾碎,用筛子筛成细末,放到开水中煮。煮时,水刚开,水面出现鱼眼一样的细小水泡,“微有声”,称为一沸;此时加盐调味。锅边水泡如涌泉连珠时,为二沸,要用瓢舀出一瓢开水备用,以竹筴在锅中心搅拌,在茶锅中央投入茶末。稍后锅中“腾波鼓浪”,称为三沸,此时要将之前舀出的水投入锅中,一锅茶汤就算煮好了。再继续烹煮,则“水老不可食也”。最后,将煮好了的茶汤舀进碗里饮用。前三碗味道较好,后两碗较差。五碗之外,“非渴其莫之饮”。

此等煎茶法,说是茶、水本味,却仍免不了食盐调和,在对茶叶的处理上,也是先行制饼,碾碎为末,大小犹如“细米”,审美旨趣与今时今日流行的“泡茶法”确有暗合之处,口味偏好却仍遵从旧俗,二者之间不可以道里计。一脉相承者,其实是点茶法。

所谓点茶,是将茶饼经炙烤、碾磨成细末后,投入茶盏加水调成膏状,逐次添入沸水冲点,称之为“点”,再用茶筅击拂茶膏,直到茶汤表面出现厚厚的泡沫,即古人所谓的“沫饽”,然后才能饮用,所谓的“斗茶”,除了茶叶本身的质量带来的汤色之差,功夫大半都在泡沫上。这套技法和仪轨由圆尔辨圆、南浦诏明等僧人,从杭州径山寺带回了日本,南浦昭明同时还将中国的七部茶典一起带回了日本,共同奠定了日本茶道的物质和精神基础。

不过,宋徽宗、蔡襄等人推崇的“以纯白为上真”,在日本茶道之中并未出现,其自始至终,茶汤都是青绿色,也就是今天随处可见的“抹茶”。究其根源,盖因汴梁显贵流行的“点茶”、“斗茶”,使用的茶饼是产自福建的“建安腊面茶”,简称“建茶”,其中又以“龙凤团茶”为贵,这是自宋太宗太平兴国年间专门派使者,到福建划定北苑贡茶区特制的团茶。

制茶之时,优先选取新芽,却需走“蒸青”的程序,将蒸好的嫩茶叶榨去水分,再捣碎研磨,直到彻底去除茶叶中的苦涩成分,再加入龙脑香等香料成分压制成饼,说得直白点,这是在制茶膏,而非处理茶叶,事实上,后世清宫之中,也曾命令云南土司贡普洱茶,于宫中御茶房制膏。这种成品究竟是否仍有茶叶的本味,恐怕只能见仁见智了。

欧阳修在《归田录》中曾说,“腊茶出于剑、建,草茶盛于两浙”。“草茶”就是新鲜叶茶,它的喝法,在唐代刘禹锡《西山兰若试茶歌》已有体现,自于佛寺后院的数丛茶树间摘取新芽,再“斯须炒成满室香”,成品烹煮后分汤在盏,“骤雨松声入鼎来,白云满碗花徘徊”,整个过程自然流畅,尽显释家的自在之性。不过,正如晚清俞樾在《茶香室丛钞》中对《茶经》的考证,“今杭州之龙井茶,苏州洞庭山之碧螺春茶,皆名闻天下,而在唐时则皆下品也。”

道理其实并不复杂,自唐至宋的权贵茶饮,在佐料、茶饼、茶器上都下了功夫,茶末从细米到精粉,技艺也由斗茶到了茶百戏,可谓极尽工巧,反倒是茶香滋味,彻底被忽略了。就此而言,龙井茶、碧螺春在数百年后的声名鹊起,反倒是茶饮回归本味的正论。

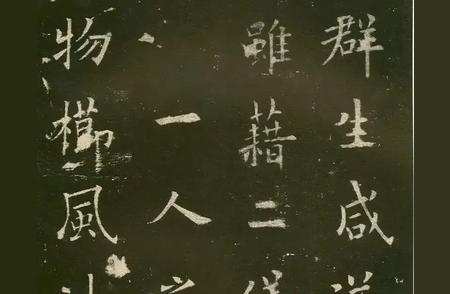

清代《采茶图》。

西湖之西开龙井,烟霞近接南山岭

从文献记载来看,“龙井”二字出现远比“龙井茶”更早,最早是指井(泉)名,也称“龙泓”,相传早在东吴赤乌年间,葛洪已经在此天然泉水处炼丹,其源头更和江海相通,有龙居住,在此求雨动辄灵验,故而以龙命名。

“龙井”真正多见于经传,得益于北宋高僧辩才。辩才原为上天竺寺主持,至宋神宗元丰二年退休归隐南山寿圣院,该院距离龙井尚有一里,不过龙井为出山、入院的必经之路,辩才就于井边立亭,以供往来者歇息。辩才与苏轼、赵抃交好,还曾邀请秦观入山,留下了多首唱和诗词。

待到南宋,赵氏朝廷以杭州为行在,龙井作为人文名胜的地位已然确立,《淳佑临安志》、《咸淳临安志》等地方史志都记载有龙井。直至元末明初人林右在《龙井志序》中写道,“凡东西游者,不之龙井,必以为恨。”正是在这个时间段,龙井之名只与地望有关,还没有发展为后世茶叶的名称。

其实,早在北宋时期,今天的西湖龙井茶区已初具规模,只是种植茶树的地点和品类,并非今时今日的龙井茶。当时灵隐寺下天竺香林洞有“香林茶”,上天竺白云峰产有“白云茶”,葛岭宝云山则特产“宝云茶”,都已列为贡品。宋人王令在《谢张和仲惠宝云茶》诗中写道“烹来似带吴云脚,摘处应无谷雨痕”;宋人林逋在《尝茶次寄越僧灵皎》诗中则写作“白云峰下两枪新,腻绿长鲜谷雨春”。两诗都谈及谷雨新芽,在物候上与日后龙井茶相去不远,而一芽初展时称“两枪”,芽色嫩绿、味鲜隽永,也说明宋时“宝云茶”、“白云茶”与日后的“龙井茶”的相近之处。北宋苏轼诗中又有“拣芽分雀舌,赐茗出龙团”之语,说的是在杭州葛岭宝严院中居住的怡然禅师赠送宋东坡以“垂云茶”,其形状就是“雀舌”状的叶茶,东坡则以贡茶“大龙团”回礼。

可见,世间尚无龙井茶之名时,龙井茶区就多有寺僧自种、炒制的名品,佛门山茶起源当都与唐代灵隐、天竺二寺的种茶传统有关,而龙井地望之兴,也与辩才法师的交游广阔息息相关。只不过,辩才法师究竟有没有亲自引种白云茶,于史无据,于诗无征。直到元代以降,此地出产高品质绿茶的记载,才屡屡见于诗文。

待到明代,龙井已因寺庙地望变迁而一分为二,一曰龙井,一曰老龙井,并立碑以区分,老龙井地在狮子峰,在田汝成《西湖游览志》笔下,已经是“其地产茶,为两山绝品,郡志称宝云、香林、白云诸茶,乃在灵竺、葛岭之间,未若龙井之清馥隽永也。”

当然,龙井茶得名之始似要更早,元末明初人唐之淳《雪水烹茶》诗中即云:“乞得银河水,来烹龙井茶。”

惜无一斛虎丘水,煮尽二斤龙井茶

及至明朝中后期,龙井名声愈发显赫,明代徐渭《谢钟君惠石埭茶》诗中即有“杭客矜龙井”之语,明万历年间《钱塘县志》则称,“茶出龙井者,作豆花香,色清味甘,与他山异。”《浙江通志》亦云杭郡之茶总不及龙井之产,可见,龙井茶的品质已经得到了区域文化的普遍追捧。

不过,有明一代中,龙井茶都没能进入皇室视野,列入贡茶。嘉靖《浙江通志》记载,“浙江布政使司……贡曰茶芽五百斤……杭州府贡茶芽四十斤。”具体的分配,在《枣林杂俎》中有分县记录,杭州府所属的钱塘、仁和等县中,只有临安、富阳两县每年贡茶二十斤,而龙井茶产地钱塘县则根本不在其列。

直至清朝建立,龙井茶地位陡然提升,清初《玉几山房听雨录》中载,西湖南北两山产茶地方极多,有宝云茶、香林茶、白云茶、云雾茶、龙井茶,“南山为妙,北山稍次,龙井色香青郁,无上品矣!”这终于将龙井茶推到至高无上的位置。康熙时人陆次云延续此论,“啜之淡然,似乎无味,饮过后,觉有一种太和之气,弥沦于齿颊之间,此无味之味乃至味也。”

既为至味,进入皇家视野也是迟早的事情。最为龙井茶提气的,莫过于乾隆皇帝六下江南,四次巡幸杭州到龙井观茶作歌,并封胡公庙前18株茶树为“御茶”。事实上,在此之前,早在雍正皇帝还未登基时,已在《秋日随驾郊外驻跸遇雨》一诗中提及,“博山香热余烟袅,龙井茶敲活火煎。”可见,早在康熙年间,龙井茶已经是皇子亲贵们喜爱的佳品,是否来自浙江省的贡献,则难以确证。

事实上,一直到乾隆年间,内务府档案留存的龙井茶、普洱茶入贡记录,也并非各省的例贡,而是各总督、巡抚的所进方物,进贡一百瓶龙井茶、龙井芽茶的,除浙江巡抚外,还有漕运总督,究其根源,恐怕也是因为老龙井茶区有限,自古以来,也不过是十几亩的梅间茶树,要炒一斤明前龙井,就需七八万朵芽头,所得固然是龙井之极品,终究不过是物以稀为贵罢了。

就此而言,无味之味是至味还是无味,也在有无之间。

撰文/刘武献

编辑/李阳 张婷

校对/薛京宁

鲁公网安备37020202370232号

鲁公网安备37020202370232号