海的秘史:渔具与打捞的故事

对于在海边长大的孩子来说,渔具既熟悉又可怕。/图·unsplash

对于在海边长大的孩子来说,渔具既熟悉又可怕,其中,蛤蜊耙算一个。大人们常用它来恐吓孩子:“蛤蜊耙是给你预备的,不好好念书,长大了就回来捉蛤蜊。”

这也是作家、海洋文化研究者盛文强少年时的梦魇——挂在墙上的蛤蜊耙,长柄变成瘦长身子,钉齿变成了獠牙,这只巨口怪兽一路对他追打撕咬。

没有生命的渔具,在盛文强这种海边长大的孩子眼里自然而然地就具备了人格化特征。譬如,舟楫关乎承载与担当,同样也意味着变化无常的漂泊命运;钓钩是欺骗与反欺骗的奸狡游戏;网罟则像极了包藏的祸心和贪嗔,人心不足难免鱼死网破。

如今,伴随现代渔业的发展、更新迭代,以及海洋生物的演化,那些经久不衰的海上故事,要么在民间传颂,要么跃然于纸上,而倚靠在海角一隅的渔具,似乎正在静静见证着世间的一切喧嚣,它们的故事,也等待着人去翻阅。

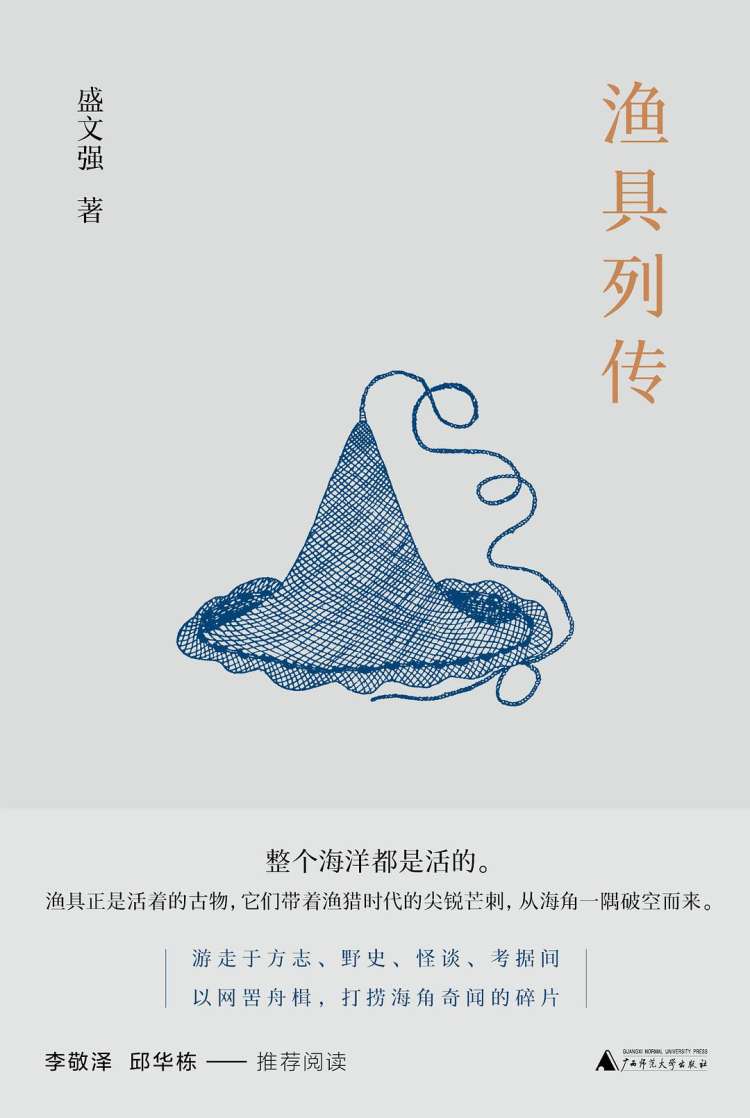

“渔具是活着的古物。”许多年后,那些带着渔猎时代尖锐锋芒的渔具穿越时空,与“渔家少年”因缘际会,在盛文强的《渔具列传》中,渔具获得了新生。

没有生命的渔具,在盛文强这种海边长大的孩子眼里自然而然地就具备了人格化特征。/图·unsplash

“渔家少年”的海耕生活

20世纪初,位于山东胶州湾的红岛还是个四面环海的岛屿。岛的北部修盐田晒盐,逐渐淤积泥沙。久而久之,红岛变成了半岛,与陆地相连。1984年,盛文强在这里出生。出门就能看见的蔚蓝大海,是他童年记忆的底色。

山东胶州湾。/图源网络

上学前,盛文强经常跟着父母出海,白天打鱼,晚上归来。那时,父亲带回家的弹涂鱼,总会蹦得满院子都是,想再抓住就难了。到了下雨天,小螃蟹会自己爬到家里来,热闹非凡。

海边的孩子跑出小屋,迎着风的方向变换口型,不时扭动脖子,就可以让灌进嘴里的海风发出不同节奏的声音,唇齿仿佛成了乐器。

在盛文强的记忆里,每当落潮时,海退到遥不可及的地方,在浅水处和泥滩上,密布的竹竿和绿网就都露了出来。父亲在涨潮时通过布设环绕的网墙来拦截鱼群,鱼群一旦闯入这些精心设计的巨大“迷宫”后,只需等到潮水退去,它们就被迫搁浅在海滩上了。

渔民们的生活细节就渗透在这日复一日的劳作与渔网之中。/图·pexels

在巨大的“迷宫”里,父亲总能轻松自如地绕开,把捕获的鱼从渔网中捞出。渔民们的生活细节就渗透在这日复一日的劳作与渔网之中。

中学毕业后,盛文强远离了海洋,到内地学习和工作,世界也因此变得更广阔了,但是曾经熟悉的生活却一直萦绕心头。他所遭逢的“世俗上的种种失败”,开始促使他思考自己与他人的不同,思考海洋文化与农耕文化的差异。

“渔家少年”成长了二十多年,在他的心目中,那些舟、楫、钩、绳虽是简朴的物什,却有着无法抹去的记忆,正如他在《渔具列传》中写的:“外部世界日新月异,然而不变的,正是那些难以改变的东西。”

《渔具列传》盛文强著。

多年后,盛文强才明白,作为渔民的后代,即使不从事渔业生产,那些对海耕生活经年累月的体验,也会成为记忆的一部分,并影响着他的创作生涯。他将海洋野史、地方志、民间故事等诸多历史碎片串接起来,记录下了城市化进程中日渐消散的海洋记忆。

2022年春节,盛文强开始和父亲谈论并记录有关渔具的制作方法。在渔具还没有被工业化生产的年代,螺壳可以用来制作捕捉章鱼的容器,铁钩是父亲使用火炉锻造敲打制成的,织网的竹梭是用竹子雕刻出来的,甚至网兜也是父亲用绳子编织成的,绳子之间的连接处是系出来的疙瘩,而不是经过高温熔化的合成物质。

“如今,制造工艺越来越发达,但人手却退化了,过去的渔民心灵手巧,各种东西都得会做。”盛文强说。

中国有着漫长的海岸线,各地的水文条件不一,渔民们海上捕捞的方式、渔具的制作,甚至对各种渔具的称谓,每个地方都不尽相同。然而,地方性的知识是如何成体系地一代一代往下传递的?于盛文强而言,探究传承和神秘的过程充满了乐趣。

在老渔民的经验里,许多海耕生活技巧可能不知不觉就会了。/图·pexels

“在老渔民的经验里,许多海耕生活技巧可能不知不觉就会了。当然,这是长期浸泡在海洋环境中的结果,就像学习语言同样对应着一种语言环境,但是这样的海耕生活环境,实际上离我们,尤其是年轻人越来越远了。”盛文强说,或许那些并不起眼的渔具,才是海洋故事的真实存证。

渔具才是“说书人”

从殷墟甲骨文的记载中可以看到最为古老的“网”字,《诗经》中也记录了网、钓、罩等十余种渔具、渔法。这些距今已有两三千年的渔具名称,几乎一直延续到现在。

南宋马远的《寒江独钓图》中,一个渔夫在江上垂钓,他手里的鱼竿底部是带线轮的。很明显,画中的鱼竿与现在的并无二致。滑轮和轴承似乎是现代才有的产品,然而早在汉代,古人就已经想到了。

盛文强编著的书中,收录了大量历史画作中的“渔具图”,从原始社会一直延伸到清末。关于发明渔网的故事,还有另一个版本——上古时代,伏羲观察蜘蛛网受到启发,“师蜘蛛而结网”。

渔具并不仅仅是工具,它们也是独立的生命个体。/图·pexels

“渔具并不仅仅是工具,它们也是独立的生命个体。”在盛文强看来,每一件渔具所携带的力量,都有与之对应的人格化特征。几乎每一件渔具背后,都有一个故事,而渔具本身,就是说故事的人。

舟楫是海上捕捞必不可少的渔具,每逢新船入水,渔民家族都要举办一番隆重的仪式,比如将两枚铜钱钉在新船的船头两侧,作为“船之眼”——民间传统认为这可以“开眼视物”,用来躲避海中礁石。实际上,这只是渔民们对新船在海上能一帆风顺的祈盼。

橹桨,一长一短,一缓一急,犹如水中巨鱼的尾与鳍。而使用它们的橹手和桨手,一眼就能分辨出来:气定神闲的是橹手,高谈阔论的是桨手。渔具的“习性”已经进入他们的性格深处。

渔具的“习性”已经进入渔民的性格深处。/图·pexels

在半岛的日与夜里,捕杀鳝鱼用的“鳝杆”,必须及时收起,因为杆上绑着的倒钩太过于锋利,甚至很容易伤人。鳝鱼长得像蛇,而且滑腻到没法徒手抓住,可一旦碰上“鳝杆”的弯钩,便无处逃遁了。

世间传闻,这种厉害的渔具,是被一个叫何渔隐的清朝翰林创制出来的。因为喜欢吃鳝鱼,何渔隐辞官隐居后,便疯狂捕鳝吃鳝。口腹之欢促使他写下了《治鳝书》,但是世人只看到他的“显”,却没看见他的“藏”,灶上烹煮的是诗酒人生,灶前横陈的是他吐下的雪白鳝骨。人性的两面,在“鳝杆”的倒钩上尽显无遗。

据盛文强说,由于过度灭绝式地捕杀,以及海洋环境的变迁,如今鳝鱼在这片海域,基本上是再也见不到了,“鳝杆”也就完全闲了下来。

海洋环境的变迁致使一些物种濒临灭绝。/纪录片《蓝色星球》

作为渔猎工具,竿、钩、绳的微妙弯折与变形,无意中透露着劳作中的智慧与谜底。它们连接着原始的传统,也承载着无数个海上传奇。

流动的海洋秘史

从2008年年底开始,盛文强便奔走在渤海、黄海、东海、南海的海岸线上,收集那些散落在四处的民间海洋故事。他把人们谈论最多的“海和尚”放在了《海怪简史》的首篇,民间传说中的“海和尚”人面龟身,没有头发,经常干掀翻渔船的怪事。据渔民们说,对付它的方法就是大喊“光头”,“海和尚”听到了便会羞愧地跳水而走,并且再也不想见到你。

《海怪简史》盛文强著。

海洋秘史是流动的,众人口中流传的那些传奇故事,甚至作为历史的一种补充,让人们看到了时空的不同维度。

多年前,在香港海事博物馆,盛文强见到了一幅18米长的画卷,描绘的是清道光年间剿灭海盗的场面——一个红袄女海盗站在船头指挥,众人簇拥。她就是博尔赫斯写过的“女海盗郑寡妇”。

就是这样一群被历史忽略的海上漫游者,曾逡巡在漫长的海岸线,他们乘潮水上下,最强大的时候甚至让西方殖民者闻风丧胆。

从 2008 年年底开始,盛文强便奔走在渤海、黄海、东海、南海的海岸线上,收集那些散落在四处的民间海洋故事。 /受访者供图

盛文强考证过,在当时的中国,90%以上的海盗都是渔民出身,他们熟悉水性,四处拦截商船,懂得量力而行。

“拿起渔具便是渔民,放下渔具,就成了海盗。”据盛文强描述,那时过往的商船,每经过不同海域,都要换上不同海盗势力的旗帜,还要缴纳苛重的保护费。在这种剥削之下,渔民们更加苦不堪言,为了谋生,索性也去做了海盗,如此恶性循环。

同样具有神秘色彩的,还有特色各异的海洋民俗文化。海上风浪无常,覆舟的悲剧常常发生。渔民的家人得知消息后,便会找出他们穿戴过的衣帽,立下衣冠冢。因为渔民们笃信,过了十几年,渔民的儿子长大成人,哪怕出海再遇风浪,也能够逢凶化吉。

盛文强收集的海洋故事资料。/受访者供图

“很多荒唐的民间传说不乏迷信色彩,但其实越荒唐也越能见得渔民们对于平安的渴望,因为海上太不平安了,随时可能葬身海底。”

当然,在盛文强看来,民俗进入写作也要有一定的度,无论是主观的民俗,还是再创作的民俗,都应该警惕且遵循一个原则:符合民俗文化心理,即趋吉避凶。

在《渔具列传》中,盛文强虚构了自己偶然从一户渔家的针线盒下得到一本“来自民间的微型渔具史”。搞渔业研究的人夸赞他说:“你弄了个宝贝呀。”盛文强笑着说:“那是假的,图是我自己PS的。”

修补渔网是海岛常见的场景。/受访者供图

事后,他觉得越想越有趣。因为这些“误读”,很多人甚至循着书名和地名去查找。有位大学生看到了书中何渔隐编撰的《揽潮阁诗谱》,以为揽潮阁说的是青岛小鱼山的“览潮阁”,于是就去实地探访了。

在盛文强看来,那些错综复杂的海洋秘史,在信息交织和传递的过程中,再一次创造出了“新的秘史”,并且不断递增。

鲁公网安备37020202370232号

鲁公网安备37020202370232号