黄永玉:无愁河中的浪荡岁月

1949年黄永玉和张梅溪在香港

《猫头鹰》木刻原板

《猫头鹰》版画作品

《逻辑病者的春天》

《阿诗玛像》

《那四月暖和的风》

《射箭》

《小鹿你好》

《狮子与狐狸》

《春潮》

8月25日,“入木——黄永玉版画艺术展”在北京画院美术馆正式面向公众开放。此次展览共展出186幅版画作品,时间从上个世纪40年代跨越到90年代,囊括了黄永玉木刻生涯中的大事件和经典作品。因为疫情的原因,作为“二十世纪中国美术大家系列”中的一期,筹备了近一年的展览不得不延期至入秋,但赶在黄永玉97岁生日前一天开展,又无意中变成了一份特别的贺礼。

黄老生日当天,执行策划人林佳斌在现场进行了一次导览直播,因为小恙入院的黄永玉按捺不住好奇心,特地通过女儿黑妮要来直播链接,这让林佳斌还小小紧张了一把。

提起这位“90”后,人们大多熟知的是他的绘画和文章,恐怕并不知道木刻才是他的艺术之根。从16岁开始,他便以木刻谋生,新中国成立后,又担任中央美院版画系的老师,直至退休。就像他为展览写的文字里说的,看着那些跟着他走过千山万水的木刻板子,才能真切地感受到自己是怎么活过来的。

从头到尾只提了一个要求

直播结束第二天,北京青年报记者来到北京画院,见到了执行策划人林佳斌。林佳斌介绍,北京画院举办的“二十世纪中国美术大家系列展览”已经持续了13年,黄老的艺术领域涉猎广泛,水墨、雕塑、陶瓷、紫砂、装置都各具风格、别开生面,但木刻一直是他视觉体系里的压舱石。尽管上世纪90年代后黄老不再从事木刻了,但他在现代版画史上依然占有特殊的地位。

“黄老90岁在国博办了画展,94岁在中国美术馆办了紫砂壶艺术展,木刻展还是上个世纪50年代在香港办过,所以他对这次展览特别上心。”

林佳斌原以为黄老这么大年纪了,未必会多管展览的具体事宜,因此主要跟他的女儿黑妮老师对接,但不久就发现黄老什么都想知道,什么都想看。比如展厅弄得怎么样了?要求发些照片给他看看;听说做了地铁广告,要求拍个照片看看;搞直播去不了现场,要求发个链接网上看看。

除了好奇心,林佳斌和同事们还发现黄老有强烈的表达欲,“大家观展时会注意到,贯穿这次展览的所有文字都是黄老自己写的,以第一人称叙述的方式。最初我们并没有这么设想,但跟黄老在沟通中感到他愿意说,也有精力。标题‘入木’那么大两个字是他亲自题的,序言《入木八十年》那么长,也是他自己写的。展厅里还有5幅关于木刻的感想和心得的书法作品,全部是他为这次展览专门书写的。”

虽然关注展览的进程,但黄永玉并没有对这些晚辈们指手画脚,从头到尾只提了一个要求,就是希望把妻子张梅溪出的童话书里的插图全部展出来。

“张梅溪女士的这本童话叫《在森林中》,书的装帧设计,包括所有的插图都是黄老作的。因为展厅的限制,刚开始我们没有把这里面的木刻作品全选上。今年5月,张梅溪女士在香港过世,我们理解这些作品对黄老非常重要,就专门在展厅二层辟出一个小专区,还把那本书也钉在了墙上。”

走过千山万水的木刻板

黄永玉在《入木八十年》序言里说,他一辈子刻的木刻保留下来的大概有四百块,年轻的时候用厚帆布做成一个大背囊装上木刻板、木刻工具和一块十几斤重的磨刀石四处流浪,听到枪响背起背囊就跑。这些板子有如他自己一半的历史骸骨,不离不弃地跟到了他97岁。

这些木刻板也深深震动了林佳斌和同事们,“木刻原板特别难得,这些板子中最老的跟随黄老有70多年了,我们选择其中品相和保存都较好一些的,在三楼展厅做了11块原板对照的展示,上面是作品,下面是木刻板,让观众可以得到非常清晰直观的感受。”

展览开幕当天,因为疫情不能赴京,黄永玉的儿子黑蛮先生在香港发了一条微博,回忆几个月前他为展览整理父亲留在香港的早期版画木刻板,母亲张梅溪那时还健在,定睛望着这些木刻板默默不语。黑蛮说,当年父亲为花钱理发还是买木刻板发愁时,母亲让他去理发。等父亲理完发出来,母亲递给他一块新买的木刻板。这次展览中有100多幅作品都来自母亲20年前在香港整理装箱的收藏,但如今母亲已逝……

林佳斌说他们看到这条微博时也非常感动,黄老与妻子从青年时期一路牵手走过,木刻曾是这个家庭谋生的手段,这些木板见证了他们漂泊厮守的岁月。

学木刻的初衷

为策划这个展览,林佳斌前期阅读了不少相关的书籍和资料,也与黄老和黑妮老师交谈。“黄老告诉我,他做木刻的初衷特别简单,就是为了养家糊口。他没受过科班训练,不是出身专业美术院校,就靠着野夫的一本《怎么学习木刻》,买了一套工具自学,刻好了作品就给报刊投稿。”

这个时期,表叔沈从文对黄永玉的帮助很大,得知这个侄子特别喜欢木刻,常常写信鼓励他,还建议他从中国古典木刻里取法,做现代木刻。

鲁迅当年新兴版画艺术,倡导木刻青年拿起刻刀当武器,进行革命斗争。而黄永玉当时的作品在斗争性和批判性上并没有那么强,虽然他也刻了流浪的妇人、没有鞋穿的小孩,但他自己说他的作品主要从感受出发,描述身边的景象,更多地是想真实地表达生活和情感,不会刻意强调什么主题。也因此,他四五十年代的作品在后来受到一定的质疑。

“黄老有一幅作品是为女诗人陈敬容的一首诗作的插图,叫《逻辑病者的春天》,非常抽象的木刻,即使现在看起来也很‘当代’。但在特殊时期,这幅作品隔一段时间就会被拿出来批判,说充满了资产阶级思想,没有斗争性,不过黄老自己倒是很喜欢。”

林佳斌认为这可能跟黄永玉的经历和性格有关,“他从少年时期就开始漂泊,由凤凰到福建,在江西遇到了他的妻子,又一起辗转去了上海、台湾和香港,最终来到北京。他听说我是泉州人,还跟我说当年他在泉州留了5年的级,同学有250个。老来都这么顽皮,年轻时候更可想而知,要不然也不会和弘一法师有那么随性有趣的对话。”

黄永玉自己也在展览中说,他从艺态度跟文学态度一样,依靠的是永不枯竭的故乡思维。

为齐白石刻肖像

来到北京,进入中央美院教书,是黄永玉木刻生涯中的一个重大转折点。这个决定受到两个人的影响,一个是雕塑家郑可,一个是表叔沈从文。

“沈从文给他写信鼓励他回来,说这是新中国新政府,是新的希望。黄永玉带着家人先来北京考察了一次,见了沈从文。毕竟要举家搬迁,而且北京他从来没有来过,考察完他就决定定居北京。我们在三楼展出了一张当时他见沈从文的合影。”

中央美院成立后,当时的院长徐悲鸿要求所有的老师都必须学习素描,黄永玉来了美院也不例外,同时他又接触了国外的木刻家,受到苏联木刻的影响,作品风格发生了一些变化,“以前多是偏民间和装饰的风格,有漫画的变形;到50年代出现了一批手法细腻题材重大的作品。毕竟是中央美院的老师,身份不太一样了。”

学校还派黄永玉去荣宝斋学习中国传统的水印套色技法,最终创作了两件重要的作品,一件是齐白石肖像,一件是阿诗玛系列。

“当时黄永玉去拜访了齐白石,拍了一张照片,又画了一张速写,回去后刻成木刻。他在荣宝斋做成三张水印套色,拿给齐白石看,齐白石很高兴,自己收了一张,给黄永玉题了一张,有亲笔题字的这张他一直保存到现在。”

林佳斌笑着说,刚开始黄老还不太愿意拿出来,强调是孤品。但因为齐白石是北京画院的第一任院长,在这里展出比在任何地方都更有意义,于是好说歹说,黄老终于点头答应了。

原本黄永玉想赴现场亲手将这幅作品挂上,不巧身体出了一点小问题没能如愿,因此这件作品是整个展品中最后运到场地的。

两件大事

1953年自港回京之后,黄永玉有了两个大动静,其中之一就是去了一趟云南,刻了家喻户晓的“阿诗玛”。《阿诗玛》是云南彝族撒尼族民间口述长诗,1954年,黄永玉受外文局之托为长诗配插图。他奔赴云南路南县(今石林县),在额勺依村住了两个月体验生活,被他自己认为是一生难忘的美丽段落。

黄永玉以村里一位叫普支委的姑娘为模特,采用水印套色技法,创作了《阿诗玛像》、《吹口弦》、《射箭》、《公房》、《打虎》、《她被水冲走了》等一套共10幅木刻插画,凭借细腻生动的线条、亮丽丰富的色彩和鲜明的民族特点,博得强烈的反响,日后成为他木刻艺术里的经典代表作。

在黄永玉的“阿诗玛”出来之后,上海电影制片厂拍了一部音乐歌舞故事片《阿诗玛》也大获成功。林佳斌特意找来这部电影看了,发现里面的很多人物形象和场景跟黄老的木刻作品非常相像。

“比如织布的场面,织布机旁边同样都有一只猫;阿诗玛被关进黑牢里,头顶上方有个小窗户,这个场面也是一样的。我问过黑妮老师电影是不是借鉴了黄老的作品,她说电影不清楚,但大家熟悉的阿诗玛香烟上的半身像确实借鉴了。”

将民间故事与木刻手法完美结合的阿诗玛系列,给黄永玉带来了声誉,也留下了遗憾。一起看作品时,他指着《射箭》那幅告诉林佳斌,阿黑在马上的姿势如果刻成反身射箭效果会更好。

另一件大事则是以人民日报特约记者的身份去了东北小兴安岭,用黄永玉自己的话形容:牌子很硬。他拍了很多照片,刻了很多木刻,也写了很多文章。虽然是反映祖国生产建设的主题,但黄永玉的森林系列作品透出浪漫的气息,令人神往。

也是借这次机会,黄永玉和一同前往的妻子张梅溪合作了童话《在森林中》。1959年的莱比锡国际书籍艺术展览会上,《在森林中》的插图获得儿童书籍展览银质奖章。

黄永玉还为大量儿童文学刻插图,冯雪峰的寓言,贺宜、叶圣陶的童话,尤其是小动物的形象,张张精致、充满童趣。林佳斌上网花高价买回来其中的一些旧书,感慨现在很少能看到木刻插图了,“木刻真的太费力气。”

大海里的捕鲨人和羊背上的老头子

虽然黄永玉说自己一生70%的时间都花在木刻上,但因为历史和年龄的原因,他主要的作品仍集中在四五十年代。尤其“文革”爆发以后,他的木刻创作基本停止了。

《春潮》是黄永玉在60年代为数不多的代表作之一,悬挂在展厅三楼一进门的正面,配了他写的一行字:木刻刀的刀尖,像舌头,细细地体会板子上的那点微妙的味道。

作品依然反映的是祖国生产建设的火热面貌,但选取的题材很少见,描绘了渔民在大海里捕鲨鱼的场景。扭动身躯的巨大虎鲨占据了整幅图的主体,简单勾勒的两个捕鱼人站在一条小船上,偏于画面的上方,一根扔出去的鱼叉将两个主体连接在一起。

林佳斌说这幅作品的构图和刀法都非常精湛,而且又是延续了黄老浪漫主义和现实主义相结合的风格,从波浪和漩涡上还能看到日本浮世绘的影子,被公认为代表了黄老的典型特色。

不例外的是,这幅作品也产生了质疑,“当时有人指出为什么两个打鱼人没有穿衣服?现在看没什么,那个年代有一些争议。现在网上还可以搜到一个‘穿衣服’的版本,捕鱼人被染了色,穿上了蓝色的衣服,不过黄老手里只有这张没穿衣服的。”

“文革”结束以后,黄永玉的主要精力逐渐不在木刻上了,开始转向其他领域,因此展览将60年代以后归为最后一个板块。70年代他刻了毛主席故居、兴修水库等题材,80年代和90年代,展览各选了《那四月暖和的风》和他为1991年羊年刻的一张贺年卡作为代表。

“《那四月暖和的风》也是非常典型的黄老风格,回忆童年放风筝的情景,浪漫,极具装饰性。1991年的这张贺年卡算是黄老的最后一件木刻作品,当时他在意大利的佛罗伦萨,刻了一个老头子自在地躺在羊背上,这个老头就是他的自画像。”

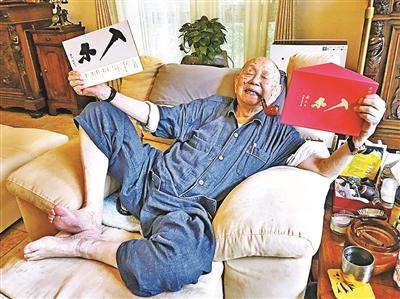

展览的邀请函最终选择了这张贺年卡作品当封面,印刷出来后林佳斌请黑妮老师转交黄老过目。黄永玉收到请柬特别高兴,拍了一张他手举请柬斜靠在沙发上的照片,林佳斌看了惊讶地跟黑妮老师说:黄老这个动作跟羊背上老头子的动作真的是一模一样!

过日子从来不敢苟且

黄永玉在序言里还说道:我一辈子本事不大,受正式教育的机会不多,过日子倒是从来不敢苟且不敢懒惰,怕都是刻木刻养成的习惯,一刀一刀小心往下刻,生怕出现差池。

家人告诉林佳斌,黄老每天上午写作,下午画画,对自己要求很严格。他的自传体小说《无愁河的浪荡汉子》已经写了几十万字了,出版了一部分,还在继续写。

作为小字辈,林佳斌是通过这个展览第一次和黄老打交道,对方敏捷的思维和亲切调皮的性情都让她乍一接触下觉得不可思议。

“黄老13岁从凤凰去厦门的集美中学读书,后来又在福建流浪,待了很多年。他听说我是泉州人以后很高兴,就开始跟我讲闽南语。我特别诧异这应该也是他70多年前的记忆了,但讲得非常标准我全都听得懂。他还拉家常,跟我回忆了很多在福建的往事,说泉州的某某地方有家理发店,他本来要去理发,但没过一会儿那个地方就被轰炸了。”

面对大家,难免有点紧张,没想到黄老养的一屋子狗解了围。“有一只是黄老捡回来的流浪狗,特别热情,不停地在脚下拱你。还有条松狮,生了10只小松狮,黄老一只都舍不得送人,全养着,家里真的到处都是狗啊。”

开展第一天结束后,林佳斌在留言簿上看到一篇写了满满一页的观众留言,落款是中央美院65届版画系学生。想想黄永玉当这位学生的老师时也不过三十多岁,如今以画为媒再相遇,早已是他自己所说的“若不倚老卖老便是信口开河的”年纪。

文/本报记者 颜菁

鲁公网安备37020202370232号

鲁公网安备37020202370232号