汉朝铜镜:超越工艺品的艺术与实用

文|胡一舸

编辑|胡一舸

前言

铜镜是一种集实用和美学于一体的艺术和工艺,在两汉时期,它不但是一种日常必需品,同时也是一种带有宗教意味的随葬品。

汉代是一个统一的国家,加强了中央的权力,使其在社会上的地位更加稳固。在汉代初期,人们开始提倡“以和为贵”的“文景之政”。

在这样一个安定的环境下,农业、手工业、商业都得到了极大的发展,并以长安、五都等为核心,成为当时的商业中心。

随着社会对物质生活的要求越来越高,镜子也逐渐成为一种日常用品。在铸造技术上,因社会政治、经济等因素的影响,使冶铜业获得了极大的发展。

在西汉建立了“铜官”这个职务,并在东汉建立了“铜官镇”,这些措施对冶炼工艺的发展起到了一定的支持作用。

从文化层面来看,其器物的形成与信仰有着密切的联系。汉代因其时代的政治需要,突出了“老庄”的“不为”思想,因此,铜镜上的花纹图案也受到了道教文化的高度影响。

随着佛教的传播,在青铜图案上又出现了很多新的图案,这些图案都是由古代的宗教所创造出来的。

一、汉代铜镜的装饰纹样及其布局

汉代铜镜的装饰纹样种类非常复杂,可以分为以纹饰装饰为主,以铭文装饰为主,和以纹饰与铭文结合装饰为主。

以纹饰纹样为主要内容的铜镜,它的表现题材包括了动植物纹镜、星云纹镜、神话异兽纹镜,还有一些是可以表达出真实世界和神话世界以及历史世界的,带有强烈生死观念的纹镜。较为常用的是盘龙、盘龙、草叶、花卉等。

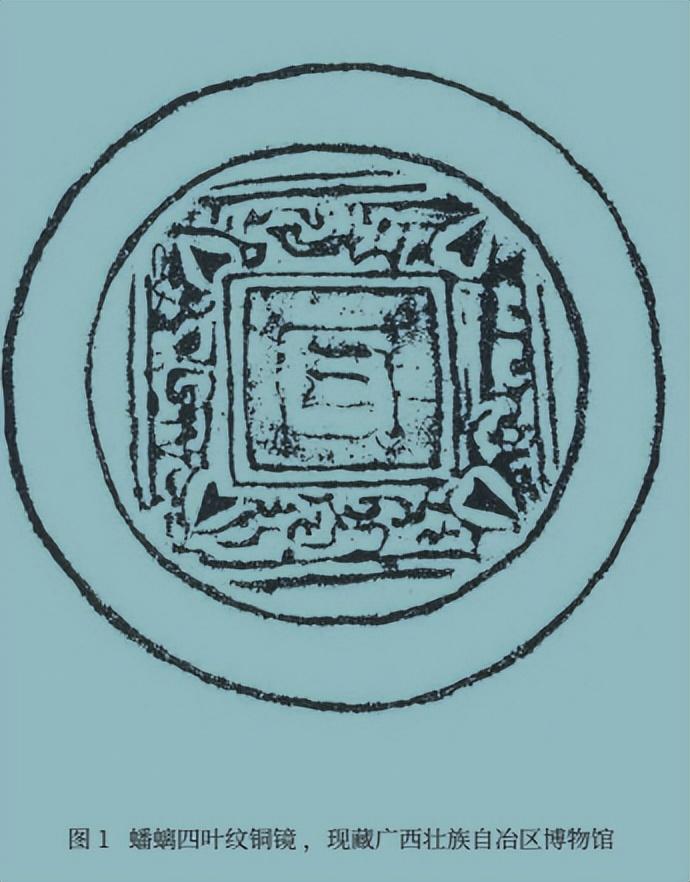

这件蟠螭四叶纹铜镜(图1),现收藏于广西壮族自治区博物馆,其纽扣底座两侧二条四方形格子内,四角处用桃形叶纹将图案划分成四个区域,每个区域又用可变的虬螭纹作为主要图案,这是一种很有代表性的汉代铜镜图案。

带有纹饰的铜镜,一般都有漂亮的文字,简单明了,具有强烈的审美价值。这些文字大多都是一些吉祥的字眼,比如“昌乐未央”、“五谷丰登”、“延年益寿”等等,都是吉祥的字眼。

以新有八子十二孙博局纹铜镜为例(图2),这是一件于1988年在钟山县公安镇发现的新铜镜,座外方框内环列带圆座的十二个孙纹间配以“子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥”十二地支铭。

内区的主要图案是八角形,雕刻着龙、虎、鸟等奇形怪状的动物。这种装饰的铭文一般都是一环两环地摆在镜子上,很是规整;

既符合了当时的读书人审美情致,又有极高的历史意义,对我们现在对汉朝文化的研究,也是一个很好的佐证。

以纹饰与篆刻为一体的装饰性图案有:连弧纹、星云纹、重环纹等。如在合浦县环城镇于1975年发现的一件青铜“华”字带纹(图3);

钮座外两周短斜线纹之间有一周凸宽圈纹带和一周内向八连弧纹带,凸宽圈纹与连弧纹之间填以简单的纹饰。

汉朝铜镜上的纹样有独立纹样,相配纹样,连续纹样等等。“独立纹样”是用单一的图案组合在一起,形成一个具有装饰品作用的图案,一般都是龙虎、飞禽走兽等图案。

“适形”就是按照镜子的形状,选用适当的图案来装饰镜子。因为冶炼技术的高度发展,铜镜在造型上也呈现出了不同的特点。

对于各种形状的瓷器,应作相应的装饰,以达到满足人民生活需要的目的。这个纹样结构早在商周时代就广泛使用了,在这个时代,青铜工艺发展到了顶点,当时的工匠们就开始按照青铜的形状进行装饰了。

到了汉朝,青铜器得到了更大的发展,铜镜开始变厚,直径增大,因此,适应纹样在汉代铜镜的结构纹样中占据了很大的比例。

连续纹样具体分为两种,分别是二方连续纹样和四方连续纹样,它们是在选择了一定的纹样之后,按照一定的规则对它们进行排列组合,从而让整个器物上的装饰风格变得更有韵律感,有节奏感。

与以前的铜镜相比,现在的铜镜更多的是一种装饰性的东西,镜子的镜框上一般都会画上一朵花,一朵云。

总体而言,汉朝铜镜的结构与商周时代的青铜器基本相同,并未超出前一代青铜器的结构范畴。

在这一时期,镜子的结构形态并未发生太大的革新和变化。铜镜是一种典型的青铜制品,它的花纹结构与其它青铜制品的花纹结构相吻合。

其图案排列方式有四种:四象形、放射形、对称形、旋转形和同心圆形。这种布置方法反映出中国的传统思想,中国是受儒家和道家文化熏陶的文化强国,注重平衡,注重人与自然的和谐。

铜镜的装饰图案和图案都受到了这种文化的深刻影响,例如代表着“天地四象”的“天地”观念。

此外,在汉代的镜子中,还可以看到旋转的图案,这些图案一般都是以相同的角度,来表现东王公、西王母等传说中的形象,既有动感,又有趣味。这种对称性的布置反映出中国人注重平衡和和谐的思想。

中华文化从远古时代起,就崇尚“阴”和“阳”的和谐,相信世界上的一切事物都应该维持一个均衡的状态。

放射状的设计具有很强的空间感,以镜子的按钮为中心,以周围的环境为辐射状,整个设计过程充满了节奏,尽管所有的装饰都是静止的,但是却让人感受到了一种动态的感觉。

两汉铜镜的装饰图案主要是以同心型图案为主导的。西安红庙坡地发掘的一块汉代马车和马匹的铜镜;

从镜子的把手开始,被分成两个同心圆,内圆区是青石板的基部,上方是云、水、藤蔓、红花;外圆区是朱红的基部,则分成四组,分别是朝圣、谈话、狩猎和归来的画面。

该图案以汉朝王侯为题材,不仅人物、车马栩栩如生,极具欣赏和收藏意义,同时也为我们对汉朝装饰画的研究,提供了丰富的素材。

二、汉代铜镜的特点及功能

从近代发现的青铜器物来看,汉代的青铜器物在青铜器物中占有相当大的比例。随着社会的稳定和富裕,商品经济的发展;

铜镜成为人们日常生活中普遍存在的一种物品,并逐步演变成了一种最普通的殡葬物品。尽管汉朝的青铜制品数量日渐稀少,但在青铜制品上,却取得了与以前完全不同的成绩。

首先,两汉时期的铜制扣架在纽扣架上呈现出多样化,并产生了一些新颖的图案。镜子的四周也没有了原来的空白处,而加入了大量的图案,使得镜子显得更为充实。

其次,在汉朝的镜子上,不仅有对先祖的传承,也有对先祖没有的新图案,比如佛教对先祖的影响,后来又有了一些新的图案;

比如草叶图案,这些图案都是前代没有见过的,而且还借鉴了春秋时期的镜子,将重点放在了主要图案上,而不是背景图案上。

因为其冶铜技术的高度发展,汉代的铜镜变得更加坚硬、沉重,比起前代也变得更加坚实。

与此同时,越来越厚的铜镜也为装饰纹样提供了更多的施展余地,从而产生了更多的表现题材。

此外,汉代铜镜的直径也远大于春秋战国时期,在总体形态上呈现出一种古老、沉重的状态。

此外,在两汉时期,还存在着大量的纹饰,或为记载事件,或为祈祷,也是两汉时期铜镜的一个重要特征。

这些都与两汉时期重视生命和死亡的思想密切相关。两汉时期盛行的“阴阳五象”理论,对其图案、主题等都有不同的影响。

两汉时期的镜子起到了“照镜子”的作用,也就是说,人们可以用镜子来化妆、整理自己的仪容。

不仅是两汉时期的青铜镜,也是历代青铜镜的基础。在铜镜还没有发明之前,古代人就已经可以用河水来作为镜子来看自己的样子,从而调整自己的形象了。

铜镜的发明给人民的生活带来了极大的便利。清代晚期,随着玻璃镜子的问世,铜镜逐步从日常生活中消失。

两汉时期的铜镜是一种以祭祀为目的的陪葬器物。从目前国内墓葬中所发现的铜镜来看,铜镜在两汉时期已是最为常见的陪葬品。

铜镜不仅被当作一件日常物品安放,祈求逝者在人间也能过得一样,更被赋予了一种特别的宗教意味。

“世大敛后,用镜悬棺,盖以照尸取光明破暗之义。”很明显,生者希望在棺材里放置一面镜子,以表示对死者的祝福。

三、汉代铜镜的价值和意义

汉朝铜镜是中华文明的重要组成部分,它的造型思想和工匠的创作精神,对于当今的现代设计有着重要的参考价值。

汉朝铜镜,其上的图案和文字,都是中华文明的结晶,也是中国民族智慧的结晶。对铜镜进行研究,可以帮助我们提升自己的文化自信;

而当今的设计者,也可以将铜镜上的装饰图案的研究和创新,融入到现代的美术设计之中,让现代美术设计更能体现出传统文化的魅力。

汉代的铜镜,充分反映出了汉代工匠特有的设计思想,无论是对纹饰的辐状,还是对同心圆的布置,都是工匠在对其进行细致的思考后,才能创作出的与那个时代的铜镜形制和纹饰相适应的布局。

我们现在的设计,也应当向汉代的铜镜制作者学习,他的这种巧妙的创意,不仅仅是在位置经营方面,更要向他学习。

汉朝铜镜上的图案十分繁复,类型繁多,这些图案为我们的现代美术创作提供了一个模板,并非只是简单的复刻铜镜上的图案来融入到我们现有的作品之中;

我们还可以对这些图案进行创意和改良,从而为我们的作品带来一股新的生命力,让这些图案更加适合于现代的发展,从而将中国的传统文化传播出去。

而这种“以人为中心”的设计观念,又与中华传统文化中儒、道两家“天人一物”的观念相联系,使其具有“以人为中心”的特征。

首先,就是汉朝的铜镜,它的作用就是让人看到自己的脸,用来调整自己的仪容,而在这个时代,女人更是非常在意自己的容貌,所以,在这个时代,铜镜被用来做一些简单的事情。

其次,镜子中的部分碑刻有祈求祈福、驱邪的意思,以满足人的心理需要,给予人一种心灵上的慰藉;

在铜镜上,有些图案也有着特殊的寓意,例如,有些鸟纹、兽纹等,它们既可以作为装饰品,又可以作为一种强烈的宗教寓意。在汉朝,人们之所以会选择用铜镜来陪葬,就是因为这个原因。

还有一种说法,就是在汉朝的镜子上刻下了一段时期、一段历史,还有一段用来做宣传的文字,不管最初的用意如何,都能让人更好地理解事物。

四、结语

我们在当代的设计中,也应当向汉代铜镜中体现出的“以人为本”的思想进行借鉴,所创造的装饰应当能够让人们的审美需要和精神情感的表现得到充分的满足;

所创造的产品也应当能够与人民的物质需要相适应,从而让人们的生活变得更加便利,而不是盲目地去追求那些华丽的款式。

在当代设计中,往往会出现一个错误,那就是很多设计师往往会因为追求创意,进而创造出很多形状特殊,但却不实用的东西,这违背了汉代铜镜的“以人为本”的设计理念。

尽管汉朝铜镜已成为中国工艺美术发展史上的一段历史,但是其独特的造型思想对我们今天的设计仍有很大的启发作用。

参考文献:

[1]黄启善主编,广西壮族自治区博物馆编《广西铜镜》

[2]薄松年主编《中国美术史教程》

[3](明)郎瑛《七修续稿·卷六·事物类》

[4]林乾良《镜文化与铜镜鉴赏》

鲁公网安备37020202370232号

鲁公网安备37020202370232号